ちょっと前に、ラズパイを買った

PIMORONIから新製品のお知らせメールが届いた。そこにはドットマトリクスがカワイイモジュールのお知らせ。何に使うとかそういうの一切なしに即注文。ついでにラズパイzeroをもう一枚。

Micro Dot pHAT

赤と緑が売られていた。両方美しいので両方買った。商売上手が過ぎる。

プログラムサンプルもPIMORONIのページがからダウンロード出来るので、ピンヘッダとドットマトリクスのモジュールを基板に半田付けすれば、ラズパイにくっつけて即遊べる。秋月で部品買ってブレッドボードで結線してというのも楽しいけど、これはこれでオモチャ感MAXでいい。

で、出来れば電源入れたら即レトロ時計になってほしいのでサンプルの時計スクリプトをサービス化してみた。

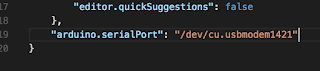

exampleのclockをmicrodotphat_clockd.pyとしてコピーして編集。

ここを参考にしてサービス化対応。

while True: の手前に...

pid = os.fork()

if pid > 0:

f = open('/var/run/microdotphat_clockd.pid','w')

f.write(str(pid)+"\n")

f.close()

sys.exit()

if pid == 0:

あとは、while True: のループのインデントを下げてスクリプトはおしまい。

で、同じく

ここを参照して、microdotphat_clock.serviceを作る。

[Unit]

Description=Pimoroni micro dot phat clock service

[Service]

ExecStart=/usr/local/sbin/microdotphat_clockd.py

Restart=always

Type=forking

PIDFile=/var/run/microdotphat_clockd.pid

[Install]

WantedBy=multi-user.target

で、このファイルを /usr/lib/systemd/system 配下にコピー(適当な場所に作ったものをシンボリックリンクして5分はまる)する。あとは

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable microdotphat_clock

あぁ、かわえぇ。

電源入れてNTPの時刻同期でピコっと表示がかわるとこなんかたまらん。

ニキシー管思い出してしまったけど、値段見て忘れよう。